|

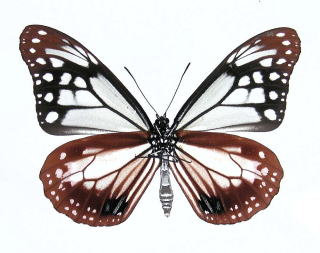

アサギマダラ

|

アサギマダラ 雌

02年10月4日

京都府鷲峰山は秋になると、多数のアサギマダラが飛来するので良く知られています。この日はアサギマダラの多い日で、少し木陰のアザミ等の花には多数のアサギマダラが訪れていた。

アサギマダラは「旅する蝶」として有名です。最近では奈良県生駒から台湾までの約2000㌔の飛翔記録があります。これらの調査はアサギマダラの翅に捕獲地や捕獲者名等をマーキングして放ち、再捕獲された時に蝶の飛んだ飛距離や日数等を調べ、データが纏められています。最近ではデータの収集と発表をインターネットのホームページ上でして頂けるので、簡単にデータを見る事ができます。

マダラチョウ科の蝶で奈良付近にいるのはアサギマダラだけですが、沖縄などの南の島には数種類のマダラチョウが棲息しています。02年には一時的ですが、木津川の堤防に南の蝶であるカバマダラが発生したようです。

近年、各地で放蝶館を造り生きた蝶が一年中見られるように温室の中に蝶を放ってありますが、生きた蝶の確保の為に、温度が高ければ年中発生する南の蝶が飼育されています。奈良の橿原昆虫館にも南方系のマダラチョウが数種類,放蝶されています。オオゴマダラ、リュウキュウアサギマダラ、ツマムラサキマダラ、カバマダラなどがいたように記憶しています。

アサギマダラは春から夏にかけて南から北へ移動し、秋になると南下するようですが、近畿地方では、夏の暑い頃は比較的高い場所にいます。金剛山や御在所岳等に姿を見せます。高校生の頃、夏休みに入るとすぐに比良山へ一週間程、泊まりがけで行き、武奈ヶ岳の頂上で多数のアサギマダラがいた記憶がありますが、多分、今も変わりないと思います。秋になると徐徐に低い場所へ降りてきます。02年10月4日には京都府鷲峰山で多数のアサギマダラを見ました。奈良の高取山でも何頭かのアサギマダラが飛翔するのを見かけました。更に秋が深まると室池園地等かなり高度の低い場所でもアサギマダラが来ています。03年10月9日には室池園地のミゾソバで吸密中や飛翔中のアサギマダラを5-6頭見ました。

アサギマダラの主な食草は冬も枯れないキジョランですが、奈良北部では見かけた事はありません。大阪南部、三重県、和歌山には自然状態で生えている場所があるようですので、一度探して挿し芽をしたいと思っています。

アサギマダラを飼育してみたいと思いアサギマダラの雌を採り、ガガイモの食草で採卵をしましたが、過去1卵だけ産卵したことが2度ありますが、いずれも孵化しなかった。ガガイモの食草だから、余り産まないのか、アサギマダラ自体の産卵習性が散発的産卵なのか、どちらなのでしょうか?来年にはキジョランに産卵をさせてみたいですね。

今回飼育した幼虫はたまたまアサギマダラがガガイモに産卵したのを目撃し、その卵を飼育したものです。産卵した場所には他にも多数のガガイモが生えていましたが、これ以外に卵は見つからなかった。今回の飼育は全期間、食草はガガイモでしたので、寒くなってガガイモが枯れるのを心配しましたが、無事11月12日に蛹になりました。その後、日数がかかりましたが12月10日にアサギマダラの雌が羽化しました。

|

|

|

|

03年10月23日

アサギマダラの1齢時の頭部脱皮殻

縦0.7㍉ 横0.8㍉

頭部はやや褐色がかった黒色です。

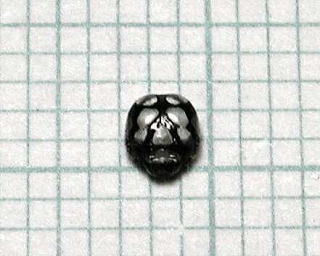

03年11月4日

アサギマダラの4齢時の頭部脱皮殻

縦3㍉弱 横2.5㍉

頭部には黒地に白い模様が入っています。

03年11月7日

アサギマダラの5齢幼虫がガガイモの葉柄を囓り傷を付けています。食べる前に葉柄を囓り葉を萎らせてから、食べる習性があるようです。

03年11月7日

上の写真と同じく5齢幼虫がガガイモの葉柄を囓っているのを別の角度から撮しました。

|

|

|

|

(左上)アサギマダラ 雄(表面)

07年12月2日羽化

(左下)アサギマダラ 雄(裏面)

08年1月9日羽化

産地 神野山

(右上)アサギマダラ 雌(表面)

08年1月8日羽化

(右下)アサギマダラ 雌(裏面)

08年1月3日羽化

産地 神野山

(雌雄の違い)雄は後翅の肛角近くに黒い性標があり、雌には無い。