|

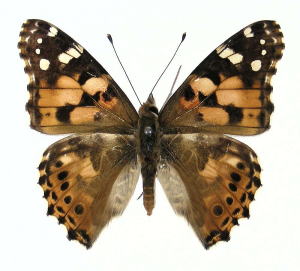

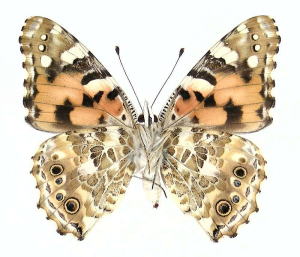

ヒメアカタテハ

(右上)ヒメアカタテハ 雌(表面)

(右下)ヒメアカタテハ 雌(裏面)

1998年7月2日 羽化

産地 西千代ヶ丘(飼育)

(左上)ヒメアカタテハ 雄(表面)

(左下)ヒメアカタテハ 雄(裏面)

1998年7月4日 羽化

産地 西千代ヶ丘(飼育)

|

03年12月3日

この日は良い天気で12月にしては随分、暖かい日でした。庭のツワブキの花も盛りを過ぎていますが、蝶にとっては数少ない食堂とみえて、キタテハ、ヒメアカタテハ、キチョウなどが吸密に来ていました。特にヒメアカテハは3頭も来ており、12月の庭をにぎわしていました。

50年前、京都に住んでいた時にはアカタテハは沢山いたが、ヒメアカタテハは滅多にいなかった。場所と年代が変わりましたが、奈良の自宅付近に今は随分、多くのヒメアカタテハを見る事が出来ます。12月に入っても上の写真のように成虫の姿をよく見かけます。成虫の姿を見るだけでなく、まだ幼虫も沢山います。近所の富雄川沿いの小道や、住宅地の歩道の脇に生えたヨモギの葉に巣を造っています。ヨモギが何時まで枯れないのか確かめないと分かりませんが、まだ体長10㌢程度の小さな幼虫も多いので、いずれ餌不足と寒さの為、成虫にならずに死んでしまうのでしょう。

ヒメアカテハの終齢幼虫の巣を開けると巣の中の1/3程度を占めそうな糞の量に驚く事があります。巣の構造上、糞が下に落ちないようです。それにしても不潔な部屋に住む幼虫です。汚い写真で恐縮ですが、ご参考迄、2枚だけ載せさせて頂きました。(03年12月8日)

|

|

|

01年6月2日

水主の木津川堤防へホソオチョウを見に行き堤防を歩いているとヨモギに大きなヒメアカタテハの巣がありました。幼虫の姿が見えています。巣の中は下の方は糞でいっぱいです。

01年6月2日

巣を開けると終齢幼虫と多量の糞が詰まっていました。汚いものをお見せして失礼します。幼虫の体色は随分白っぽい色です。幼虫の色は個体により変化があるようです。

01年6月4日

糞だらけの部屋にいた幼虫ですが2日後には立派な鎧のような蛹になりました。

03年10月27日

ヒメアカタテハの巣

ヨモギの先端の新芽を綴ってヒメアカタテハの中齢幼虫が巣を造っています。

03年12月6日

西千代ヶ丘の歩道の脇に生えるヨモギを調べると体長10㍉ 体幅2㍉強の小さな幼虫が巣の中にいました。多分この幼虫は寒さの為、蛹化は難しいでしょう。

|

|

|

03年12月6日

体長30㍉の大きな幼虫です。この大きさでしたら蛹にはなるでしょうが、羽化は難しそうです。

|

|

|

|