|

|

|

|

|

|

ヒメウラナミジャノメ

01年7月20日

子供の森でヒメウラナミジャノメが交尾しているのを見つけました。

03年9月30日

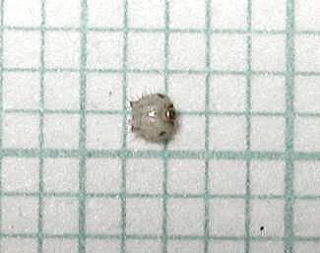

ヒメウラナミジャノメの1齢時の頭部脱皮殻 1齢時の頭部は丸く角はありません。

縦0.3㍉ 横0.4㍉程度。

03年10月7日

ヒメウラナミジャノメの2齢時の頭部脱皮殻。裏向けになっていますので、大きさだけを参考にして下さい。2齢時以降の頭部には角があります。 縦0.7㍉ 横0.8㍉

03年10月14日

ヒメウラナミジャノメの3齢時の頭部脱皮殻。

縦1㍉ 横1.1㍉

03年10月28日

ヒメウラナミジャノメの4齢時の頭部脱皮殻。

縦1.5㍉ 横1.6㍉

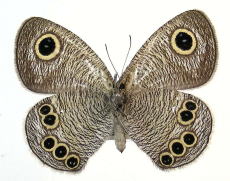

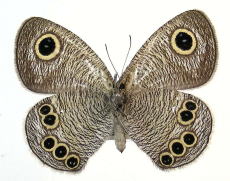

ヒメウラナミジャノメは4月中旬から9月下旬まで、自宅付近の山野で姿を見かける最も普通のジャノメチョウです。しかし、名前が示すように裏面のこまかい波形模様はじっくり見るとなかなか綺麗ですし、蛇の目模様はかなり個体変化があり、全く同じ模様の個体を探す方が難しそうです。

ヒメウラナミジャノメの飼育は2回目ですが、一回目は食草をススキにしました。ススキは徒歩2-3分圏内に生えていますので、入手はし易いのですが、丈が長すぎて飼育用の容器の中に収まらないので困ります。ヒメウラナミジャノメの食べる量は少ないので、ススキの葉の先の部分をハサミで切って瓶に挿し、幼虫に与えますが、ススキの葉は堅くて曲がりにくいので、短い葉でも容器の中に収めるのに苦労します。

そこで、2回目の飼育はチヂミザサを与える事にしました。チヂミザサはイネ科の植物であり、笹の一種ではありません。多分、葉の形が笹に似ていて、葉が縮んだように見えるので、チヂミザサと言う名前がついたのだと思います。チヂミザサの生える場所は日陰で何時も多少の湿り気があるような所に生えています。チジミザサも自宅から10分圏内に生えていますので、比較的簡単に入手できます。何よりも良いのはチジミザサの葉を茎ごと1枚ずつ採って、目薬の瓶のような小さな容器に挿せば、小さなプラスチックの容器にでも充分に入ります。ヒメウラナミジャノメの幼虫を1頭ずつ分けて飼育するのに便利です。

ヒメウラナミジャノメはイネ科やカヤツリグサグサ科の植物の殆どを食べるようです。今回、植木鉢の中に生えていたカヤツリグサ科のヒメクグを調べていたら、自然発生のヒメウラナミジャノメの幼虫がいるのを見つけました。イネ科、カヤツリグサ科以外に笹の葉も食べます。自宅には笹の鉢植えも3-4鉢用意してありますが、この鉢植えにもヒメウラナミジャノメがいるのを見つけ、驚きました。

|

|

|

|

|

|

ヒメウラナミジャノメ

(左)表面

04年5月3日採集

産地 子供の森

(右)裏面

01年10月21日羽化

産地 子供の森

ヒメウラナミジャノメ

(左)裏面

04年5月3日採集

産地 子供の森

(右)裏面

04年5月3日採集

産地 子供の森

ヒメウラナミジャノメ

(左)裏面

06年5月4日羽化

産地 子供の森

(右)裏面

06年5月11日羽化

産地 子供の森

子供の森産のヒメウラナミジャノメの裏面写真を5枚も載せましたが、特に選んだのでは無く、手元に有った標本の写真を適当に載せました。しかし、写真を見ると裏面の蛇紋模様の大きさや形が全て異なり、変異の多さが伺えます。真剣に探せばもっと変わった斑紋の個体もいるのではと思います。

|

|

|

|

|

ヒメウラナミジャノメの幼虫の頭部脱皮殻