|

|

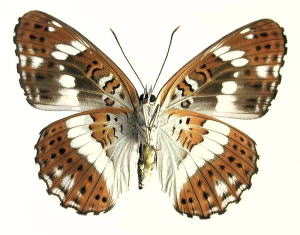

僀僠儌儞僕僠儑僂

僀僠儌儞僕僠儑僂偲傾僒儅僀僠儌儞僕偼旕忢偵傛偔帡偨挶偱偡丅椉幰偼斄栦偺傢偢偐側堘偄偱嬫暿偟傑偡丅棏偺怓丄梒拵偺灆偺挿偝傗鍖偺宍摍丄彮偟偢偮堘偄偑偁傝傑偡丅挶岲偒偺恖埲奜偼堦尒偟偰丄嬫暿偡傞偺偼崲擄偱偡丅

撧椙杒晹晅嬤偱偼僀僠儌儞僕僠儑僂偼傾僒儅僀僠儌儞僕偲斾妑偟偰丄悢偑懡偄傛偆偱偡丅傾僒儅僀僠儌儞僕偺怘憪偼帺慠忬懺偱偼僗僀僇僘儔偵傎傏尷掕偝傟傞偦偆偱偡偑丄僀僠儌儞僕僠儑僂偼僗僀僇僘儔埲奜偵傕僞僯僂僣僊丄儎僽僂僣僊摍怘憪偺斖埻偑峀偄偺偱暘晍斖埻偑峀偄偺偱偟傚偆偐丠

嬥崉嶳偱侽俀擭俋寧俆擔偵僀僠儌儞僕僠儑僂偺帗傪嵦傝丄嵦棏偺寢壥丄俀俇棏傪嶻傒傑偟偨丅俋寧侾侾擔乕侾俀擔偺俀擔娫偵泎壔偟偨梒拵偺偡傋偰傪堦偮偺帞堢敔偵擖傟丄懡悢傪摨帪偵帞堢偟傑偟偨丅廬偭偰屄乆偺梒拵偺惉挿夁掱偼偮偐傔側偐偭偨偑丄懡悢偺梒拵偺惉挿偺夁掱偑俁捠傝偵暘偐傟偨偺偵偼嬃偒傑偟偨丅傎傏摨帪婜偵帞堢偟偨傾僒儅僀僠儌儞僕傕摨偠條側尰徾偑婲偙傝傑偟偨丅

師偵惉挿偺婰榐偲惉挿偺夁掱偑俁捠傝偵暘偐傟偨忬嫷傪婰偟傑偡丅

乽僀僠儌儞僕僠儑僂偺帞堢乿俀侽侽俀擭俋亅侾侽寧

仢俋寧俆擔偵嬥崉嶳偱嵦廤偟偨僀僠儌儞僕僠儑僂偱嵦棏偡傞丅俋寧俆亅俉擔偺娫偵俀俇棏傪嶻傓丅

仢俋寧俀俀擔丂梒拵偺惉挿偵偼僶儔僣僉偑偁偭偨偑丄崱擔偼峏偵栚棫偭偨嵎偑弌棃偨丅

乮侾僌儖乕僾乯俀摢偑摿偵戝偒偔側傝丄攚晹偺灆傕栚棫偭偰戝偒偔側偭偨丅係楊偵側偭偨丅懱挿侾侾丏俆嘷丂懱暆俀嘷嫮

乮俀僌儖乕僾乯戝懡悢偺梒拵偼懱挿俈嘷丂懱暆侾丏俆嘷丂俁楊梒拵偺傛偆偩丅

乮俁僌儖乕僾乯巆傝偺俀摢偼懱挿係嘷丂懱暆侾嘷嫮偱惉挿偑抶傟偰偄傞丅

仢俋寧俀俁擔

乮侾僌儖乕僾乯懱挿侾俁嘷丂懱暆俀嘷嫮乕俀丏俆嘷掱搙

乮俀僌儖乕僾乯懱挿俈嘷丂懱暆侾丏俆嘷偺俁楊梒拵偼堦惸偵僗僀僇僘儔偺梩偺梩暱偵嬤偄晹暘傛傝愭抂偺侾乛俀乕俀乛俁掱搙傪愗傝棊偲偟丄梩暱偺嬤偔偵巆偭偨侾乛俁掱搙偺梩傪巺偱捲傝撪懁偵嬋偘僩儞僱儖忬偵偟偰拞偵擖傝惷巭偟偰偄傞丅搤柊忬懺偵擖偭偨傛偆偩丅懡悢偺梒拵偑堦惸偵憙傪憿傝墇搤懺惃偵擖偭偨偺偵偼嬃偄偨丅

乮俁僌儖乕僾乯巆傝俀摢偺彫偝側梒拵偼傑偩塧傪怘傋偰偄傞丅

仢俋寧俀係擔

乮侾僌儖乕僾乯懱挿侾俆嘷丂懱暆俁嘷庛偺俀摢偺係楊梒拵偼懱怓偑彮偟椢偑偐偭偰丄嫻晹丠偑懢偔側偭偨丅

俀僌儖乕僾偲巚偭偰偄偨侾摢偺梒拵偑憙傪憿傜偢偵係楊偵側偭偨丅懱挿俋嘷丂懱暆侾丏俆嘷灆偑戝偒偔側偭偨丅崌寁俁摢偑擭撪偵鍖偵側傞傛偆偩丅

仢俋寧俀俇擔

乮侾僌儖乕僾乯戝偒側梒拵俀摢偼扙旂偟偰丄俆楊偵側偭偨丅懱怓偼椢怓偵側傝灆偼悘暘戝偒偔側傞丅懱挿侾俆嘷丂懱暆俀丏俆嘷

仢俋寧俁侽擔

乮俁僌儖乕僾乯嶐擔傑偱塧傪怘傋偰偄偨梒拵偼憙傪憿傝墇搤偵擖偭偨丅

仢侾侽寧俁擔

乮侾僌儖乕僾乯戝偒側梒拵俀摢偑慜鍖偵側傞丅

仢侾侽寧係擔

乮侾僌儖乕僾乯慜鍖俀摢偼鍖偵側傞丅

仢侾侽寧俈擔

巆傝偺侾摢傕鍖偵側傞丅

仢侾侽寧侾俇擔丒侾俈擔丒俀俇擔偵奺侾摢偢偮塇壔偟偨丅

|

|

|

嵍忋丄僀僠儌儞僕僠儑僂丂梇丂乮帞堢乯

丂丂丂丂侽俁擭俆寧俁擔塇壔丂嶻抧丂嬥崉嶳

塃忋丄僀僠儌儞僕僠儑僂丂帗丂乮帞堢乯

丂丂丂丂侽俁擭俆寧俉擔塇壔丂嶻抧丂嬥崉嶳

嵍壓丄僀僠儌儞僕僠儑僂丂棤柺丂乮帞堢乯

丂丂丂丂侽俁擭係寧侾侾擔塇壔丂嶻抧丂嬥崉嶳

幨恀偼暿偺幨恀偱偡偺偱丄挶偺戝偒偝偼斾妑弌棃傑偣傫丅