|

|

|

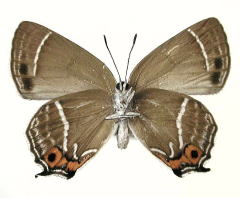

ミドリシジミ

|

|

|

ミドリシジミの雄は名称通り美しい緑色ですが、雌は暗褐色の地色に斑紋があり、斑紋の違いにより、A型、B型、AB型、O型の四つの型があります。家から比較的近い室池園地のミドリシジミの雌は最も普通に見られる青い模様の入ったB型ばかりです。何年か継続して飼育してみましたがB型以外は羽化しませんでした。その後上野市まで足を伸ばし上野産のミドリシジミも飼育してみましたが殆どがB型で、O型とAB型まがいがそれぞれ1頭ずついただけでした。上の写真の一番下にO型とAB型まがいの雌を載せました。2段目にはB型の雌を2頭載せましたが、青色の色相が少し異なっています。産地によってそれぞれの型の発生比率は変わる様ですので、他の産地を探せばA型やまがいものでないAB型の写真も載せられるかもしれません。

ミドリシジミの主な食草はハンノキです。ハンノキは池の畔や湿地を好んで生えます。バブル景気の頃、住宅地、別荘地やゴルフ場の新設が盛んで、ハンノキの生えている池の畔や湿地を含む丘陵地帯や山が開発され、ハンノキ林が減り、ミドリシジミの生育地も随分減ったようです。

しかしハンノキは他の木が生えにくいような湿地を好んで生える上に成長も早いので、減反政策で不必要になった山地の廃田跡などにハンノキが生え、ミドリシジミが発生している場所があります。

四条畷の室池園地には大きな池があり、池の畔や湿地にハンノキの生えている場所があり、以前は田であったと言う場所にもハンノキが生えています。ハンノキの生える地面はかなり湿っており、やはり湿気を好む種類のスミレが沢山生えています。

ミドリシジミの幼虫はハンノキの葉を綴って巣を造っているので、探すのは比較的簡単です。特に多くの幼虫がいるハンノキが室池園地の湿性植物園の木道の傍に一本だけ他のハンノキから少し離れて生えていましたので、毎年、その木で何頭かのミドリシジミの幼虫を採って飼育していました。しかし最近、その木が枯れてしまいまった上に、木道の傍に生えていた他の2本のハンノキも撤去されてしまいました。まだ湿地の中には2−3本のハンノキが残っていますが、木道からは遠くとても手が届く場所ではありません。残念ですが、公園の整備の為ですから仕方がないです。(08年4月7日)

02年5月20日

室池園地のハンノキで見つけたミドリシジミの巣です。ハンノキの葉を内側に半分に折って、その中にいます。

02年5月2日

これも室池園地で採ったミドリシジミの巣です。ハンノキの葉の隙間からミドリシジミの幼虫が見えています。

01年5月26日

ミドリシジミの幼虫は寄生された個体が非常に多く幼虫が蛹になる直前に寄生蜂(蠅)の蛆虫が体から出てきて、幼虫(左上の大きな幼虫)は蛹になれずに死んでしまいます。出てきた寄生蜂の蛆虫(中央の白い蛆虫)はやがて下の赤褐色の蛹になりますが、自然状態では土の中で蛹になるようです。

ミドリシジミの巣と寄生蠅(蜂)

|

|

|

|

|

|

(左中) B型

ミドリシジミ 雌

06年6月21日羽化

産地 上野

(右中) B型

ミドリシジミ 雌

06年6月15日羽化

産地 上野

(左下) O型

ミドリシジミ 雌

04年6月11日羽化

産地 上野

(右下) AB型まがい

ミドリシジミ 雌

04年6月14日羽化

産地 上野