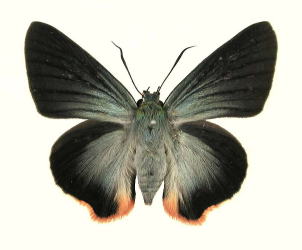

アオバセセリはセセリチョウ科の中では大型で緑色の美しい蝶ですが、幼虫も非常に派手で他のセセリチョウの幼虫とは全く違っています。

頭部は赤橙色で黒い点が数個あります。胴体は黒と黄色の縞模様でこれ以上派手な幼虫は滅多にいません。最初に見た時はマンガの芋虫が本の中から抜け出してきたように感じました。

室池園地周辺にはアワブキの木が所々に生えています。アワブキの木は池の畔や川の岸辺がすきなようで、室池の畔にも何本かのアワブキが生えています。

私は室池園地でアオバセセリの成虫を見たことは一度もありませんが、アワブキにいる幼虫を数は少ないですが、毎年、何頭か見つけて飼育しています。02年6月にもアオバセセリの若齢幼虫の巣を見つけ、体長10㍉程の若齢幼虫を2頭採りました。若齢幼虫は既に終齢幼虫と同じ形で、同じ模様ですが、全体に色が薄く、終齢幼虫程の派手さはありません。

幼虫はアワブキの葉で巣を造り、餌を食べる時以外は巣の中にいますので、日頃姿を見る事は滅多にありません。脱皮をして齢が変わってもなかなか分かりません。糞の掃除をする時に頭部脱皮殻を見つけ、順調に大きくなっているのを確認するだけです。

終齢幼虫はアワブキの葉を綴った巣の中で蛹化します。脱皮して蛹になってしばらくはピンク色と白色のの混じった美しい蛹ですが、しばらく経つと粉をふいたような真っ白に変化します。白一色ですがなかなか目立つ美しさです。

幼虫の食草はアワブキですが、アワブキの葉は非常に萎れ易く日持ちがしません。アワブキの葉を取りに行くには自宅から片道40分程かかる場所ですので、とても毎日餌を換えることは出来ません。

幼虫には可哀相ですが、、大きめのプラスチックの密閉容器にアワブキを入れ、その中で飼育するとアワブキはかなり長持ちします。少ない飼育経験ですが今のところ幼虫に目立った悪影響はありません。

余分のアワブキがある時は湿らせたアワブキをポリ袋に入れ冷蔵庫の野菜室で保管すればしばらくは大丈夫です。

室池以外でアワブキの木が多いのは、近くでは枚岡公園です。アオバセセリ、スミナガシの数も室池より多く、成虫の姿も見かけます。遠くでは川上村の琵琶の滝付近でアワブキの木を何本か見かけましたが、急斜面の木が多く、仮に幼虫がいても採るのは大変そうな場所でした。

(03年10月15日)

下の写真はアオバセセリの幼虫や蛹のちょっと面白い写真を集めました。

枚岡公園(飼育)

01年7月6日

巣の中にいる幼虫を上から撮す。6月

26日に枚岡公園で採りました。

枚岡公園(飼育)

01年7月2日

上の幼虫が巣の外にいました。巣の外にいる幼虫はこのような釣り針型の恰好が得意です。

06年7月25日

アオバセセリの幼虫が珍しく巣から出ていました。暫くすると動きだし、右上の巣に戻り姿を隠しました。

06年10月9日

アオバセセリの5齢時頭部脱皮殻

縦3.6㍉ 横3.5㍉ほどの大きさです。終齢が6齢でしたので2番目に大きな頭部です。

02年6月16日

アオバセセリの終齢幼虫

頭部を曲げた釣り針型の恰好は得意のポーズですがこんな恰好もたまにはしています。

06年7月25日

上の写真の幼虫をズームアップしました。終齢10日目の幼虫です。

06年7月22日

アオバセセリ(終齢幼虫)の頭部を撮しました。測定はしていませんが6齢ですので上の脱皮殻より大きな頭部です。脱皮殻と異なり頭部の色相も濃く鮮やかです。

(左上)アオバセセリ 雄 (表面)

(左下)アオバセセリ 雄 (裏面)

06年7月13日羽化

産地 那智山

(右上)アオバセセリ 雌 (表面)

(右下)アオバセセリ 雌 (裏面)

06年7月25日羽化

産地 那智山