|

僆僆僸僇僎

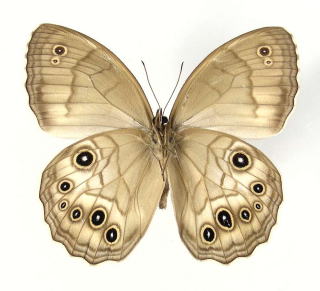

乮塃忋乯丂僆僆僸僇僎丂帗乮昞柺乯

乮塃壓乯丂僆僆僸僇僎丂帗乮棤柺乯

丂嵦廤擔丂侽俀擭俇寧俀俁擔

丂嵦廤抧丂撿嶳忛

丂丂丂丂乮嵍忋乯丂僆僆僸僇僎丂梇乮昞柺乯

丂丂丂丂乮嵍壓乯丂僆僆僸僇僎丂梇乮棤柺乯

丂丂丂丂嵦廤擔丂侽俀擭俇寧侾俋擔

丂丂丂丂嵦廤抧丂撿嶳忛

|

僆僆僸僇僎偺嶻抧偼偐側傝尷掕偝傟丄嬤偔偱偼妢抲傗撿嶳忛偑桳柤偱偡丅

俇寧偺拞弡偵嶻抧偺椦摴傪捠傞偲丄僆僆僸僇僎偑傆傜傆傜偲摴偵弌偰偒傑偡偑丄偡偖偵嶚錗偵擖偭偨傝丄錗偺墱傊旘傫偱峴偒傑偡丅

傛偔偲傑傝傑偡偑錗偺拞傗栘偺巬偺壓偵偲傑偭偨傝偟偰丄旘傃曽偺抶偄妱偵偼嵦傝偵偔偄偟丄幨恀傪嶣傞偺傕丄寢峔擄偟偄偱偡丅

嵍偺幨恀偺傛偆偵怘憪偺僗僎椶偺惗偊傞幖抧摍偵偼帪婜偵傛偭偰偼丄偐側傝懡偔偺惉拵偑偄偰丄憪偺拞傪曕偔偲丄師乆偵僆僆僸僇僎偑旘傃弌偡偙偲偑偁傝傑偡丅

俇寧拞弡偵悢摢偺巔傪尒偐偗偨幖抧偵俉寧偵峴偭偰傒偨偑丄僆僆僸僇僎偺巔偼慡偔尒傜傟側偐偭偨丅

婜懸偼偟偰偄側偐偭偨偑丄俋寧拞弡偵傕偆堦搙峴偔偲丄偡偭偐傝屆傏偗偰偄偨偑丄悢摢偺帗偑偄傑偟偨丅壞偺弸偄帪婜偼壖柊偱傕偟偰偄偨偺偱偟傚偆偐丠側偵偼偲傕偁傟丄恊挶傪嵦傝丄嵦棏梡偵帩偪婣傝傑偟偨丅

怘憪偺僗僎偼嵦棏偺帪偼尰抧偺僗僎傪帩偪婣傝巊梡偟傑偟偨丅僗僎椶偼庬椶偑懡偔梩傪尒偨偩偗偱偼庬椶偺敾掕偼擄偟偔丄壴傗幚偺娤嶡傕昁梫偲偺帠偱偡丅慺恖偺巹偵偼尰抧偺僗僎偺庬椶偼僴僢僉儕暘偐傝傑偣傫偑丄懡暘丄僇僒僗僎偐僥僉儕僗僎偩偲巚偭偰偄傑偡丅僆僆僸僇僎偺梒拵偼椶帡偺僗僎側傜偽怘傋傞傛偆偱丄帞堢婜娫拞偼壠偺嬤強偺幖抧偵惗偊傞僗僎傪梌偊偰柍帠偵堢偰傞帠偑偱偒傑偟偨丅

僆僆僸僇僎偺嵦棏偺帪偼僗僎傪怉栘敨偵怉偊丄敨偛偲偵侾摢偺恊挶傪擖傟丄價僯乕儖妡偗傪偟傑偟偨丅偟偐偟僗僎偺崅偝偑俁侽亅係侽嘺掱偼偁傞偺偱丄擖傟傞偺偵揔摉側梕婍偑柍偔丄嶻棏屻偼價僯乕儖傪偼偢偟偰掚偵抲偄偰偄傑偟偨丅捠忢偼朓摍偺奜揋傪杊偖堊偵梕婍偺拞偱帞堢偟傑偡偑丄偙傟偐傜姦偔側傝墇搤拞偼奜揋偑彮側偄偩傠偆偲桘抐偟偰偄傑偟偨丅棏偐傜泎壔偟偨梒拵偼俀楊乮侽俆擭偺屄暿帞堢偱偼俁楊乯偱墇搤偟傑偟偨偑丄搤偺娫偵梒拵偺悢偑悘暘尭傝丄敨偵傛偭偰偼慡柵偟偨偺傕偁傝傑偡丅搤偺娫偱傕梒拵傪曗怘偡傞奜揋偑偄傞傛偆偱偡丅

僆僆僸僇僎偼嵦棏偺梕堈側挶偱丄帩偪婣偭偨帗挶偺偡傋偰偑嶻棏偟丄崌寁偱偼侾侽侽摢埲忋偺梒拵偑泎壔偟偨偑丄弔偵側偭偰丄僆僆僸僇僎偺梒拵偺悢傪挷傋傞偲俀侽摢掱偵尭偭偰偄傑偟偨丅

摉弶偼恊挶暿偵帞堢偡傞偮傕傝偱偟偨偑丄恊挶暿偵帞堢偡傞偺傪偁偒傜傔丄慡晹傪堦敨偵傑偲傔丄戝偒側億儕偺捫暔扢偵擖傟丄忋偺晹暘偼僫僀儘儞偺僷儞僥僀僗僩僢僉儞僌偱奧傪偟傑偟偨丅

侽俁擭俁寧俀侾擔偺斵娸偺擔偼婥壏偑崅偔側傝梒拵偑摦偒偩偟傑偟偨丅僗僎偺崻尦晅嬤偱墇搤偟偰偄偨梒拵傕僗僎偺梩偺忋偺曽傑偱堏摦偟偰偄傑偟偨丅

墇搤拞偼僆僆僸僇僎偺惉堢偵戝偒側嵎偼彮側偐偭偨偑丄弔偵側傝惉堢偵嵎偑偱偒傑偟偨偺偱丄俁寧俀俈擔埲崀偼乮昗弨乯偺侾摢傪偒傔偰惉挿偺條巕傪尒傞偙偲偵偟傑偟偨丅

乮婰榐偑慜屻偟傑偡偑丄侽俆擭乕侽俇擭偵偐偗偰丄侾摢偺梒拵傪屄暿偵帞堢偟偰廔楊偑俇楊偱偁傞帠傪妋擣偟傑偟偨丅乮嵟屻偺儁乕僕偵婰嵹乯丄侽俀擭偼懡悢傪摨帪偵帞堢偟偰偄傑偟偨偺偱丄惓妋側扙旂傪妋擣偟偰偄傑偣傫丅侽俁擭俁寧俀俈擔埲崀偼侾摢偩偗傪屄暿偵帞堢偟丄偦偺帪揰偱偺楊悢傪乮俀楊乯偲峫偊偰偄傑偟偨偑侽俇擭偵屄暿偵帞堢偟偨梒拵偺戝偒偝偲斾傋偰幚嵺偼乮俁楊乯偩偭偨條偱偡丅

壓婰偺乽僆僆僸僇僎偺惉堢忬嫷乿偲師儁乕僕偺幨恀偱偼俁寧俀俈擔埲崀偺楊悢偼侾楊僾儔僗偟偨曽偑椙偄偲巚偭偰偄傑偡丅偟偐偟丄侽俀擭偵墇搤拞偺梒拵偑俀楊側偺偐俁楊側偺偐妋擣偑偲傟偰偄傑偣傫偺偱丄偁偊偰偦偺傑傑巆偟偰偁傝傑偡丅師偵僆僆僸僇僎偺屄暿帞堢傪偡傞帪偼悢摢傪屄暿偵帞堢偟偰丄廔楊偑俇楊偱偁傞偙偲傪妋擣偺忋丄掶惓偡傞梊掕偱偡丅乯

乽僆僆僸僇僎偺惉堢忬嫷乿

侽俀擭侾侽寧丂俋擔丂泎壔捈屻偺梒拵偼懱挿俁丏俆嘷丂懱暆侽丏俁嘷掱搙偱偡丅

侽俀擭侾侽寧俀俆擔丂堦晹偺梒拵偑俀楊偵側傞丅懱挿俋嘷丂懱暆侾嘷庛

侽俁擭丂俁寧俀俈擔丂懱挿侾侾丏俆嘷丂懱暆侾嘷嫮丂乮俀楊乯

侽俁擭丂係寧侾侽擔丂懱挿侾係嘷丂懱暆侾丏俆嘷庛丂乮俁楊乯

侽俁擭丂係寧俀係擔丂懱挿俀俀嘷丂懱暆俀嘷嫮丂丂丂乮係楊乯

侽俁擭丂俆寧丂俇擔丂懱挿俁俆嘷丂懱暆俁嘷嫮丂丂丂乮俆楊乯

侽俁擭丂俆寧侾俉擔丂懱挿俆俇嘷丂懱暆係丏俆嘷丂丂丂乮俆楊乯

侽俁擭丂俆寧俀俋擔丂懱挿係侽嘷丂懱暆俇嘷庛丂丂丂乮慜鍖乯

侽俁擭丂俆寧俁俋擔丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮鍖乯

僆僆僸僇僎偺梒拵偺惉堢婜娫偼栺俉儢寧偱偡偑丄搤偺娫偺惉挿偑抶偄偺偼摉慠偲偟偰傕丄弔偵側偭偰偐傜偺惉挿傕抶偄丅偙偺梒拵偺応崌丄俀楊梒拵偐傜鍖壔枠丄栺俈侽擔偐偐偭偰偄傑偡丅

|

乽梋択乿丂丂

嫗搒偺妢抲丄撿嶳忛丄嶰廳導搰儢尨側偳偵惗懅偡傞僆僆僸僇僎偼偐側傝敪惗応強偑尷掕揑偱柺敀偄挶偩偲巚偭偰偄傑偡丅偟偐偟丄廐偵曣挶傪嵦偭偰嶻棏偝偡偲傎傏娫堘偄柍偔偐側傝偺悢偺棏傪嶻傫偱偔傟傑偡偺偱丄廐偐傜梻擭偺俆寧崰傑偱塧偺妋曐偵嬯楯偟傑偡丅摿偵墇搤偐傜栚妎傔偨梒拵偺怘梸偼墵惙偵側傝傑偡偺偱丄悈嵺偺揇偺拞偵惗偊傞僇僒僗僎偺孮棊偺拞偐傜悢杮傪崻偭偙偐傜堷偒敳偄偰棃傞偺偱偡偑丄偙傟偼堦嬯楯偱偡丅崻偭偙偺偮偄偰偄側偄宻偼偡偖偵堔傟偰偟傑偄傑偡偺偱丄揇偩傜偗偵側傝側偑傜揇偺拞偺崻傪偮偐傒椡偄偭傁偄堷偒敳偒傑偡丅帩偪婣偭偨僇僒僗僎偼崻偛偲時憓偟偵偟偰梒拵偵梌偊傑偡丅偙傫側偵嬯楯偟偰傕梒拵偺悢偑懡偄偲塧偼悢擔偱柍偔側傝傑偡丅廩暘側塧傪梌偊傞傛偆偵搘椡偼偟偰偄傑偡偑丄俉儢寧偺帞堢婜娫傪宱夁偟偰惉拵偵側傞屄懱偼帺慠忬懺偲斾傋偰彫偝偄孹岦偑偁傝傑偡丅崱夞丄摿暿彫偝側屄懱偑塇壔偟傑偟偨偺偱丄幨恀傪嵹偣傑偟偨丅嵍偺憷偵儂僢僠僉僗偱奐偗偨傛偆側寠偑偁傝傑偡偑丄塇壔偟偨帪偵婛偵奐偄偰偄傑偟偨丅

乮塃乯丂

僆僆僸僇僎丂梇

侽俀擭俇寧俀俁擔

嵦廤

嶻抧丂撿嶳忛

乮嵍乯

僆僆僸僇僎丂梇

侽俈擭俇寧俀侾擔

塇壔

嶻抧丂撿嶳忛

|

|

|

|

乮帗梇偺嬫暿乯

梇偼屻憷昞柺偺婎晹偵嬧怓偺栄偑惗偊偰偄傑偡丅乮幨恀偱偼敀偔側偭偰偄傑偡丅乯

幨恀偱偼戝偒偝偑斾妑弌棃傑偣傫偑丄捠忢丄帗偼梇偵斾傋偰戝宆偱偡丅