|

|

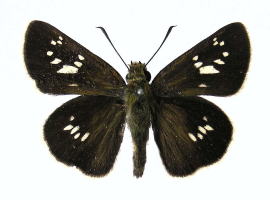

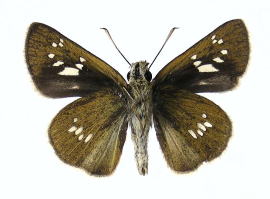

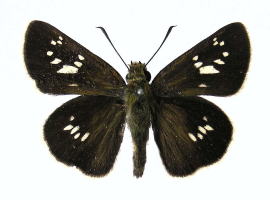

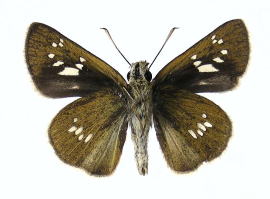

オオチャバネセセリ

|

|

オオチャバネセセリは普通種ですが、自宅付近では姿を見かける事は少ないので、必ず姿を見かける南山城まで出かけました。発生地の小道の両側には笹の葉やススキが生えオオチャバネセセリの他にホソバセセリ・コチャバネセセリやキマダラセセリ等の姿が見られます。シーズンにはオオヒカゲやオオウラギンスジヒョウモンもいますので時々立ち寄ります。今年は長雨で道が荒れ道の中央に水溜まりができ歩くのが大変でしたが数頭のオオチャバネセセリを見かけました。2-3頭を採り持ち帰り採卵、飼育、したのが下の写真の個体です。

|

|

|

|

|

1齢幼虫

06年7月22日

オオチャバネセセリの幼虫(1齢5日目)

体長4㍉弱 体幅0.5㍉

頭部は真っ黒です。

2齢幼虫

06年7月28日

オオチャバネセセリの幼虫(2齢2日目)

体長7㍉弱 体幅1㍉強

1齢の時より頭部が少し赤褐色になります。

3齢幼虫

06年7月31日

オオチャバネセセリの幼虫(3齢4日目)

体長12㍉ 体幅2㍉弱

3齢になり頭部に模様が出来ました。しかし模様の部分と隙間の色の差が少なくあまり鮮明では有りません。

4齢幼虫

06年8月13日

オオチャバネセセリの幼虫(4齢1日目)

体長15㍉弱 体幅2.5㍉弱

4齢の頭部の模様は小豆色の模様と隙間の色の差が3齢時より大きくなり、鮮明になりました。

5齢幼虫

06年8月13日

オオチャバネセセリの幼虫(5齢4日目)

体長22㍉ 体幅3㍉

5齢の頭部は小豆色の模様と淡黄色の隙間との色差が大きくなり鮮明です。

オオチャバネセセリの幼虫の齢による変化を見やすいように並べて見ました。写真の幼虫は同じ個体では有りませんので、撮影日や幼虫の大きさはばらばらです。各齢の日齢もまちまちですが、できるだけ各齢の特徴が分かり易いような写真を選びました。但し、個体や発生時期によっては頭部の模様の鮮明度は若干異なります。同じ齢でも日齢の変化と共に模様の色や隙間の色が変わり鮮明度は若干変化します。

|

|

|

オオチャバネセセリの幼虫の巣

06年7月17日

オオチャバネセセリの幼虫(1齢1日目)

孵化した幼虫は暫くして小さな巣を笹の葉の先端近くに造ります。

幼虫の頭部が異常に大きいのは頭部を上につきだしているから、こんな写真になりましたが本当は小さな頭部です。

06年7月26日

オオチャバネセセリの幼虫(2齢)

幼虫が巣から頭を出して笹の葉を食べています。

06年7月30日

オオチャバネセセリの幼虫(3齢)

巣造りを始めました。このような糸を数本張ると糸の弾力で笹の葉は両端が内側に引っ張られ、巣が出来ます。

次のページにオオチャバネセセリの幼虫の飼育写真を載せますが、幼虫は殆どの場合笹の葉を綴った巣の中にいます。可哀想ですが候補にあがった幼虫は毎日、巣を開けられ写真を撮られます。飼育写真には巣が写っていませんので、巣造り中の幼虫と巣を載せました。あくまで鉢植えの笹での飼育ですので、自然の状態とは少し違うかもしれません。

オオチャバネセセリ(裏面)

07年7月5日

採集地 上野市友生