|

|

|

|

ウナミアカシジミ

|

|

|

|

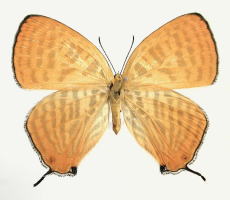

(左上)

ウラナミアカシジミ 雄

産地 名張

07年5月29日羽化

(右上)

ウラナミアカシジミ 雌

産地 名張

07年5月29日羽化

(上、二頭は表面)

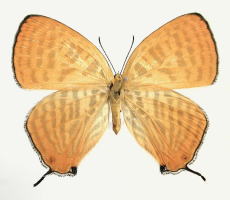

(左下)

ウラナミアカシジミ 雄

産地 名張

07年6月1日羽化

(左下)

ウラナミアカシジミ 雌

産地 名張

07年5月29日羽化

(下、二頭は裏面)

1950年台に京都市左京区に住んでいた私は近くの大文字山山麓や少し足を伸ばして八瀬付近まで良く出かけました。当時はクヌギ林があればウラナミアカシジミの姿を見かけたような記憶がありますが今はどうなっているのでしょうか?奈良へ転居後、蝶への関心を再び持ってから7−8年経ちますがウラナミアカシジミの姿を見たことはありません。それに比べてアカシジミの姿は非常に良く見かけます。自宅近くの松尾丘陵でも6月上旬には栗の花を訪れて吸蜜しています。

蝶の文献や情報によると、昔に比べてウラナミアカシジミは減っているようです。ウラナミアカシジミの食草はクヌギ、コナラなどですが、特にクヌギを好み、なかでも幼木やヒコバエなど新しい枝に産卵するようです。昔はクヌギの木を切り炭焼きに使うなどして、切り株から新しい枝が出て大きくなると、また炭焼き用に使う等、常にクヌギの再生が行われ、ウラナミアカシジミの発生に好条件が揃っていたが、現在は切られる事無く大木になったクヌギではウラナミアカシジミは発生し難い様です。

今回、三重県名張市で幼虫を採集して飼育、羽化したのが上の写真の成虫ですが、卵からの飼育をしたいと思い少し遅めの時期を選び6月21日に成虫を採りに行きました。その場所はクヌギの若木が多く、時期が遅いので雌ばかりでしたが、すぐに数頭採れました。持ち帰った成虫は採卵のセットをしましたが産卵はしませんでした。成虫はかなり長生きで一ヶ月ほど生きていましたので、取り出したクヌギの枝を頭にヘッドルーペをつけて点検しましたが一卵も見つかりませんでした。ウラナミアカシジミはゼフイルスの中では採卵し易い種類だと聞いていましたので期待をしていたので、がっかりです。ウラナミアカシジミは成虫が産卵後、卵の上に塵をなすりつけ隠すので、冬季の採卵は殆ど不可能だそうですから、また来年採卵に挑戦です。

|

|

ウラナミアカシジミ幼虫の寄生蜂

07年5月13日

ウラナミアカシジミ幼虫の寄生蜂の繭

一番小さな幼虫が死んで体に穴が開いていたのでよく見るとクヌギの葉に小さな白い繭がついていました。コマユバチの一種のようです。

07年5月21日

ウラナミアカシジミ幼虫の寄生蜂

小さな蜂が1匹羽化しました。