|

|

|

ウラナミジャノメ

よく似た模様のヒメウラナミジャノメが何処にでも居るのに比べ、ウラナミジャノメは何故か棲息地が限定されます。自宅から比較的近い場所では京都南部の相楽郡や東大阪の八尾市に有名な産地があります。奈良県でも何処かに産地が有る筈ですが、私の比較的良く行く場所では未だ見かけた事は有りません。しかし明日香地区で採集記録があり、付近の環境を見ると、ウラナミジャノメの生息しそうな場所がありますので、発生時期に行って調べて見るつもりです。

成虫は年に2回、6月と9月頃に発生します。京都南部や八尾市でも6月と9月に姿が見られます。しかし、発生場所により年1回しか発生しない場合もあります。一番最初に飼育した加古川のウラナミジャノメは6月に発生した成蝶から採卵しましたが9月には未だ幼虫で、翌年に7齢で蛹化し6月に羽化しました。加古川のウラナミジャノメは年1化でした。ギンイチモンジセセリが寒冷地では年1回夏型のみが発生する場所があるそうですが、ウラナミジャノメの年1化発生は気温の影響では無く、固有の遺伝的な性質の様です。

その後、京都神童子産と鹿児島産の第2化(9月に発生)が産卵した卵を飼育しましたが、京都産は終齢が6齢で鹿児島産は終齢が5齢でした。いずれも6月に羽化しました。今後、第1化(6月に発生)の産卵した卵も飼育してみるつもりです。

幼虫の天敵

幼虫を飼育するときは寄生蜂や捕食昆虫のアシナガバチ、小鳥等には非常に気を使っていますが、その他にも多数の天敵がいます。今回はウラナミジャノメの幼虫を襲ったクサカゲロウの幼虫らしい昆虫の写真を載せます。クサカゲロウの種類は多く、40種類程いるとのことですが、写真の幼虫の種類は全く分かりません。クサカゲロウはアブラムシの天敵で、体液を吸って成長するそうですので、ひょっしたら全く別の昆虫かもしれません。

|

|

|

04年6月27日17時36分18秒

ウラナミジャノメの2齢2日目の幼虫がチヂミザサの葉の先端に静止しています。実はこのとき恐ろしい天敵が葉裏に潜んで、幼虫を狙っているのに幼虫も私も全く気づきませんでした。

04年6月27日17時37分28秒

僅かに70秒後には葉の後から恐ろしい虫が幼虫を襲いました。パソコンに取り込み拡大して初めて気が付いた私は大慌てで、幼虫を助ける為にピンセットで恐ろしい虫の尾部付近を挟んで引き剥がそうと頑張りましたが、虫は凄い力で幼虫を挟んで放しません。やっと幼虫を助けた時は既に遅く、幼虫は天国へ行ってしまいました。

04年6月27日

恐ろしい天敵はクサカゲロウの幼虫の一種のようです。尾部付近はもっと細長かったのですが、幼虫から引き剥がす時に切れてしまいました。私にとっては憎い天敵ですが、人間社会では害虫のアリマキを駆除する益虫です。

|

|

|

|

|

|

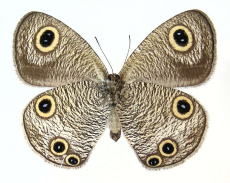

ウラナミジャノメ

(左)表面

02年6月3日採集

産地 加古川

(右)裏面

04年6月10日羽化

産地 加古川

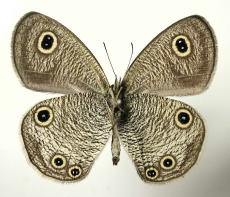

ウラナミジャノメ

(左)裏面

06年6月8日羽化

産地 神童子

(右)裏面

06年6月15日羽化

産地 神童子

ウラナミジャノメ

(左)表面

07年6月2日羽化

産地 鹿児島

(右)表面

07年6月25日羽化

産地 神童子

上の写真は加古川、神童子 鹿児島の三産地のウラナミジャノメを撮したものです。神童子産は表面の写真が無かったので、裏面を二つ載せました。ヒメウラナミジャノメの裏面の蛇紋模様はひじょうに変化が多いですが、ウラナミジャノメの裏面模様は産地別、羽化日別に並べてみても殆ど変化はありません。