|

|

|

|

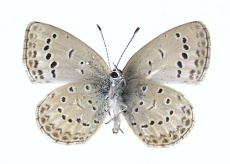

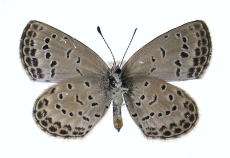

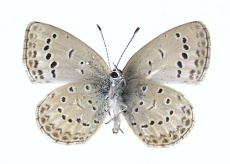

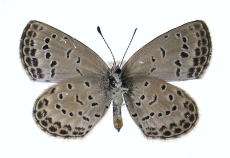

ヤマトシジミ

ヤマトシジミの食草はカタバミです。カタバミは野原、河原、公園、道路の片隅、庭の片隅等、どこでも見られるありふれた植物です。カタバミの生えている場所にはたいていヤマトシジミが発生しています。目立たない小さな蝶ですが、奈良市では春から晩秋まで、1年を通じて最も普通に見られる蝶です。

ありふれた蝶ですが、面白い特徴もあります。その一つは気温と日照時間の影響で、翅の斑紋や色相が変化する事です。上の写真は低温期の秋型の写真ですが(左上)(左下)の雌は暗褐色の地色に青藍色が現れています。夏型の雌は暗褐色で青藍色は現れません。(左上)と(左下)の雌の羽化日は1日だけの違いですが(左下)の雌の方が青藍色が顕著です。晩秋に青藍色の顕著な個体を探して写真を撮る人もおられ、普通種にしては結構、人気があるようです。雌の翅表の色相変化だけでなく、雄の翅表外縁の黒帯や、裏面の色相も発生時期により変化します。本来、上の写真以外に夏型の写真も用意すべきですが、残念ですが標本が有りませんので、秋型の写真だけでご勘弁下さい。

尚、トカラ列島以南のヤマトシジミは別亜種で、低温期の雌の青藍色は本州産より、更に顕著との事ですので、この蝶の人気の一因となっているのかも知れません。

特徴の2番目はこの蝶の越冬態は決まっておらず、暖かい九州南部等では各齢の幼虫で、越冬するそうです。奈良付近ではどのような状態で越冬するのかと思い秋から春まで、飼育してみましたが、(次ページのヤマトシジミの飼育をご覧下さい)中齢から終齢幼虫で越冬するようです。但し、越冬出来ずに死んでしまう幼虫も多く、春まで残った幼虫は僅かでした。種類は全く違いますが、越冬態はヒメアカタテハ等に似ていますね?

|

|

|

|

(右上)

ヤマトシジミ 雌 (表面)

05年11月3日羽化

(右下)

ヤマトシジミ 雌 (裏面)

05年10月21日羽化

産地 西千代ヶ丘