|

|

|

|

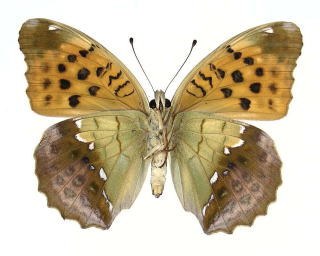

オオウラギンスジヒョウモン

|

|

|

|

(左上)

オオウラギンスジヒョウモン 雄 (表面)

採集日 02年6月23日

採集地 南山城奥田

(左下)

オオウラギンスジヒョウモン 雄 (裏面)

採集日 02年6月23日

採集地 南山城奥田

奈良県北部のヒョウモン類で最も多いのはツマグロヒョウモンで次に多いのがミドリヒョウモンです。オオウラギンスジヒョウモンはかなり少なく、飯盛山、権現谷、室池園地などで、たまに見かける程度でした。

しかし、02年10月2日に室池園地へ行って驚きました。ミゾソバやツリフネソウの咲く湿地にヒョウモンが5-6頭飛んでいました。花にとまったヒョウモンを見るとオオウラギンスジヒョウモンの雌です。1頭だけでなく何頭かの雌の姿を見かけました。日頃、全く見かけない種類のヒョウモンが何頭もいたのは全く意外でした。多分湿地に生えるスミレ類を目標に産卵に来ていたのではないかと推定しています。

花にとまった雌を採り、持ち帰り産卵させました。スミレの鉢にビニール掛けをしただけでしたが、ビニールに数十卵を産卵しました。卵は次第に黒くなってきましたが2ヶ月近く孵化せずにそのままでした。てっきり卵で越冬するのだと思っていましたが、すっかり寒くなった12月1日に幼虫は孵化しはじめました。図鑑を見るとオオウラギンスジヒョウモンの越冬態は卵内幼虫又は1齢幼虫と書いてありますが、我が家のオオウラギンヒョウモンは遅まきながら孵化して1齢幼虫で越冬する事になりました。孵化した幼虫は出来るだけ自然に近い状態で越冬させたいと思いスミレの植木鉢にいれオープンのまま越冬させましたが、春まで元気に越冬したのは1頭だけでした。小さな幼虫ですのでどうなったのかは分かりませんが、やはり、良く見える状態で管理しなければいけません。

冬眠から覚めた1頭の幼虫は小さなスミレの鉢植えにとまらせ、鉢ごと大きな容器に入れ飼育しました。幼虫の成長は同時に飼育していたメスグロヒョウモンより遅く、蛹になるまでに私が入院する事になり、途中で蝶好きの人に差し上げたので、蛹と成虫の姿は見られなかった。

03年の秋には是非オオウラギンスジヒョウモンの卵を欲しいと思い室池園地へ行きまたが、1頭も採れなかったので、今回は飼育は見送りです。

オオウラギンスジヒョウモンの飼育

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

02年12月1日

ビニールシートの上に産卵された卵から幼虫が出てきました。

02年12月1日

孵化した幼虫は頭部は黒く胴体は淡黄褐色で毛が生えている。

体長1.5-1.7㍉ 体幅0.4㍉

03年4月6日

暖かくなり、幼虫はスミレを食べ始めました。小さな鉢植えのスミレに幼虫を放しました。何処にいるのか探すのが大変です。

体長2.5㍉ 体幅0.3㍉

03年4月22日

体長5㍉弱 体幅1㍉

同時に飼育しているメスグロヒョウモンと比べ成長がかなり遅いようです。

03年4月26日

植木鉢の側壁にいる幼虫。かなり複雑な模様の幼虫です。

体長8㍉ 体幅1.5㍉

03年4月28日

幼虫は仮眠中のようです。

体長8㍉ 体幅1.5㍉

03年4月29日

幼虫は脱皮しました。尾部の方に頭部脱皮殻がついています。頭部は写真では上の方です。体長9.5㍉ 体幅1.5㍉強

03年5月6日

体長18.5㍉ 体幅3.5㍉

03年5月9日

入院の為、この日限りでこの幼虫は人に貰われて行きました。随分大きくなっていましたが体長の測定を忘れてしまいました。

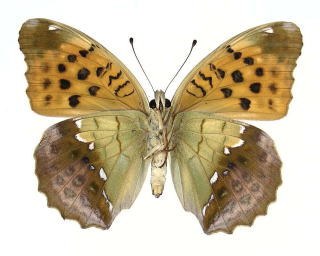

(右上)オオウラギンスジヒョウモン 雌(表面)

06年6月16日羽化

産地 宮崎県須木村

(右下)オオウラギンスジヒョウモン 雌)裏面

06年6月16日羽化

産地 宮崎県須木村